再见2020|这一年,我失业了,但一切都好

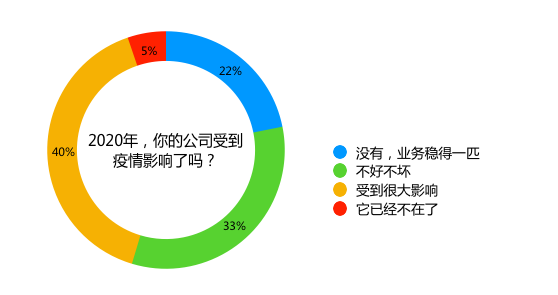

元旦假期回来的第一天,我们发布了一张调查问卷《在过去一年中,你经历过跳槽/辞职或是被辞职吗?》。本以为这一天是2021年全新的开始,大家都会把“燃”当成自己的工作状态关键词,没成想后台收到的留言绝大多数呈现出的状态是“丧”。在被疫情影响的2020年,太多人的工作发生了变动,我们与其中一些朋友做了深入的交流,听他们讲了自己那些不开心的事。与冷冰冰的统计数据相比,这些普通人身上的真实经历或许是过去了的这一年的另一个视角。好在最终我们感知到的情绪中,“丧”的比重并没有很大,大家还是相对安然地度过了这一年。

武汉封城的第二天,我失业了

翠华/27岁/Tier 2企业计划经理

你可以叫我马翠华。

马翠华是我失业后重新开始用的名字,此前在我工作的那家汽车零部件公司里,大家都叫我Tracy Ma。

那时我在上海,你可以用很多字眼来称呼这座城市:魔都、沪上、十里洋场……那时的我每天上班都会穿成一个白领的模样,到了办公室再换上工服。去年春节前还没有放假的时候,我们办公室很热,后面的车间里很冷,所以我总是会放一件厚外套在办公室,需要去车间的时候就把它穿在工服里,我很瘦,所以看上去不像其他同事那样鼓囊囊的与面包没有区别。

春节放假前,我们就听说湖北出了些问题。我的老家在黄冈,我便和家乡的朋友打探起来,得到的答复多半是模糊的:大概吧,也许吧,应该没什么吧……我就和往年一样提前请了三天年假回了老家。到家后,我把高跟鞋换成了UGG,把羊绒大衣换成了羽绒服,Tracy Ma就这样变成了马翠华。

接下来武汉、湖北乃至全国发生的事情你们就都知道了。我在黄冈,与那些和疫情有关的城市别无二致。

1月23日,武汉封城。

第二天是除夕。往年的这一天里,我们都会在工作群里抢老板和同事互相发的红包,但是这一次群里没有了红包雨,同事们用即便透过文字依旧能够看得出心中忐忑的措辞小心翼翼地彼此祝福新年里百毒不侵,并暗撮撮地祝公司业务蒸蒸日上。可是我们部门的老板整整一天都没有说话,这让我们很是有一些紧张。

晚上九点多,电视里的春晚没精打采,我也在盯着工作群里零零星星的对话发呆。我们部门老板终于开始说话了:“非常遗憾地通知大家,由于我们的买家产能受到疫情影响,对我们的产品采购无限期推迟……我们这个部门也要开始无限期无薪休假了。”

沉默,很长时间的沉默。或许群里的每一个人都感觉只要自己不回复,刚刚老板的那句话就可以当作没有说出来吧。大概七八分钟的样子,正在河南漯河过年的James,还是叫他赵强吧,有气无力地说了一句:“天要下雨,娘要嫁人……咱们各谋出路吧。”

在家里宅了76天。4月8日,武汉解封,整个华中地区很快便恢复了活力。我没有再回上海,请前同事帮我退了租,大多数家什分送了上海的前同事和朋友,衣物请他帮我快递回了黄冈,算是正式地与我五年的沪漂生活告了个别。

五月,我入职了武汉一家公司,它曾经是我前东家的客户,我在这里继续做我熟悉的生产计划岗位,收入比此前在上海低了一点,但考虑到武汉的生活成本,事实上生活质量并没有什么改变。我在这里租了一个单间,距离黄冈父母家不到一百公里的距离,周末可以跑回去吃妈妈做的饭,生活比在上海时安逸多了。

在过去的这一年里,我失业了,但是也有收获。除了少了三个月的薪水,其他似乎一切都好。

对了,现在大家都叫我马翠华。

趁着疫情,我给自己的人生刷了个副本

Jason/28岁/Tier 1企业研发工程师

我从没想过,28岁的自己还能做个网红。

高三的时候,父母用一顿混合双打让当时痴迷于夹band的我放弃了报考音乐学院的念头。努力了半年之后,我考上了北京联合大学的电气工程专业。妈妈觉得虽然学校不理想,但是专业的名字听上去似乎可以自食其力的样子,也就勉强接受了这个现实。但是在和自己的老姐妹们聊起我时,也只是用“多少离家近,好照顾”这样的词句含混地把话题引向其他方向。

但是他们不知道我选择这所学校只是因为我喜欢的歌手老狼曾经在这里就读,至于读什么专业?选专业的时候没见到老狼的无线电专业,我就随便选了个看上去将来能有口饭吃的专业。读书的时候,我更喜欢赖在南校区,那里距离三里屯和工体很近,我把省下来的零花钱都用来在后半夜跑去酒吧看驻唱歌手的演出了,只需要一瓶啤酒就能让我进入微醺状态,然后我就可以不出声地对着口型默默地跟唱,有时台上的歌手走音了,我就轻轻拍一下桌子,抬头望向酒吧的天花板,无声地咧嘴笑一下。

很快我就混完了大学。毕业后,果然如我所料很容易就找了个工作,在一家汽车零部件企业做工程师。说是工程师,其实就是最基层的技术员,工资不高,勉强糊口。其后的几年里,按部就班地升职加薪,结婚生子,和身边的其他人没什么两样。我把自己的吉他收在了衣柜的上面,盒子上面没多久就落满了灰尘,就和那些寻常的日子一样,很容易便被遗忘。

但是,疫情来了。

我们公司谨慎地选择了阶段性停工,随之而来的就是每月收入的锐减和闲暇时间的激增。后者还好,在家里看看电影听听歌看看书哄哄孩子也就打发了。前者带来的直接影响就是奶粉预算开始报警,可是我们两口子都是在普通公司的打工人,根本没有外快,眼看着只能坐吃山空,愁得我把烟都戒了。

一个很偶然的机会,我在抖音上刷到有人在街头唱歌的视频,从互动数据上来看很是可观。媳妇从沙发另一侧探过头来问我:“看什么呢?这唱得还不如你呢。”是啊,唱得还不如我呢,照了照镜子,貌似卖相也不如我呢。他行,我为什么不行?

从少年时玩乐队的朋友那里借了全套设备,我就勇敢地站在了一个shopping mall的广场上。平时这里的人流熙熙攘攘,这会儿却只有大小猫两三只。我应该庆幸自己有中学时经常参加各种演出的经历,此刻并不像初哥那样局促。那天我唱了十几首英文老歌,和七八个姑娘合了影,微信零钱里多了百多元打赏,对着几十个手机摆出了自以为最帅的角度……那天午夜我就在抖音上刷到了自己。

现在每天晚上七点我都会出现在那个广场上,唱几首自己喜欢的老歌,再唱几首围观群众们点的歌。有掌声,有鲜花,有我少年时想要的一切。对了,还有来自扫描二维码的打赏,我在抖音上也接了一些广告,加上工资的收入已经超过了疫情前的水准。班,我还在上,认真地上,但是我很开心自己在打工人的平行世界里有另一种生活。

每晚的观众里,还有我的父母,这是出乎我意料之外的。还好,这次他们没有随身带着当年揍我的那根拖布把。

我失业了,却和他们在一起了

孙一鸣/39岁/Tier 2企业销售经理

疫情到来之前,我在广州工作。我的家人在距我近三千公里之外的沈阳,不忙的时候,每个月我们可以见一面,我会在周末飞回去一次。忙起来,见面的时间就不好说了,往返机票的几千块钱先放在一边不说,耽搁了生意在我看来才是大事。

2020年的春节,我没回东北过年,因为公司说疫情初现端倪,如果回去的话,回来后要隔离一段时间。如果这样的话,我手里的客户可能就会丢掉,想想可能损失的银行卡里的五位数,我选择留在了广州的宿舍里。除夕夜,我自己煮了速冻饺子,在视频通话里和父母妻儿互相拜年,感觉有些酸楚,这是我第一次没有在家里陪家人过年。

过年后的生意不大好,买家的生意都清淡起来,何况是我们。于是,每个月的绩效工资受到了很大影响。本来可以趁着这个时间回去看看家人,但是全国的疫情都严重起来,我只能和家人隔着几千公里彼此担心。工作一下子不忙了,心情却轻松不起来。

我记得很清楚,3月17日的凌晨三点,我接到了妻子的电话:“坐最早一班飞机回来吧,妈住院了。”母亲的心脏不好,多处血管狭窄,这些年里前前后后做了六个支架,上一次陪她去医院检查时,医生苦笑着说不能再做支架了,一定要好好调养身体。这一次,她又是因为心脏的原因住院了。

随身带着电脑、手机、充电宝,我飞回了沈阳。当时的沈阳还不像现在这样处于严管状态,我在医院陪了一周也没有防疫办的人来找我。一周过去,母亲的身体恢复得还不错,她也劝我回去工作。看着手机上几十个老板打来的电话,想着这一周里丢掉的两个订单,我便订了机票准备飞回广州继续打工。

年过花甲的父亲开车送我去机场。他开得很慢,限速120公里/小时的高速公路上也只能以80公里的时速开在最外侧车道。我坐在副驾上,看着他的侧脸,他的双眼紧紧地盯着前方,握着方向盘的双手静脉血管清晰可见,他以我平时嘲笑的那种抱着方向盘开车的方式开了一个小时,我就在旁边看了一个小时,看着他鬓边的白发和松弛的脸部皮肤,看着他有些浑浊的双眼,下车后我几乎是落荒而逃地冲进了候机楼。

回到广州后的日子还是一样,只是我多了很多心事。

4月26日凌晨2:17,我又接到了妻子的电话:“妈走了,心衰。”

这一次飞回去的时候,我把在广州的细软打包快递回了沈阳。我和老板提了辞职,不顾他的挽留,决定回去。

按照家乡的风俗,我和家人操持了目前的葬礼。在那几天里,父亲肉眼可见地老去,他的动作愈发迟缓,灰白的头发几乎一夜白头,和我说话时反应极慢,比他实际年龄更慢的那种慢。其他家人还好,但是儿子和我之间有一丝极不明显的距离感,或许是过去几年里我们聚少离多的缘故吧。如果仔细看的话,妻子的眼角也多了细密的皱纹,脸部的肤色也变得有些晦暗,我不在身边的时候,照顾两边老人和孩子的担子都压在她一个人的身上,生活不可避免地在她身上留下了痕迹。

不走了,和家人在一起。是我在疫情期间做出的最重要的决定。半年过去了,我还没有找到合适的工作,不过专注于股市倒是让这半年的收入没有出现断崖式下跌。如果一定要做个加减法来衡量得失的话,陪着日渐老去的父亲和每天都在长大的儿子以及芳华不再的妻子,在我看来更加重要。毕竟没能陪伴母亲度过生命中最后的时光,或许会是我此生最大的遗憾。